『ソラニン』のラストに関する解釈

*この記事は、ネタバレを含みます

漫画『ソラニン』のラストでは、ライブを終えた後、芽衣子が「向こう岸」の街に引っ越しをするシーンが描かれている。映画でも同じように引っ越しのシーンでラストを迎えるが、「向こう岸」という描写はない。

映画と漫画のラストの違いは、この「向こう岸」の部分にあると思う。映画版のほうは、引っ越しを手伝ってくれた仲間と一緒に、芽衣子は多摩川の土手沿いを歩いていく。一方、漫画版『ソラニン』のラストでは、「橋」を渡って「向こう岸」に行く。

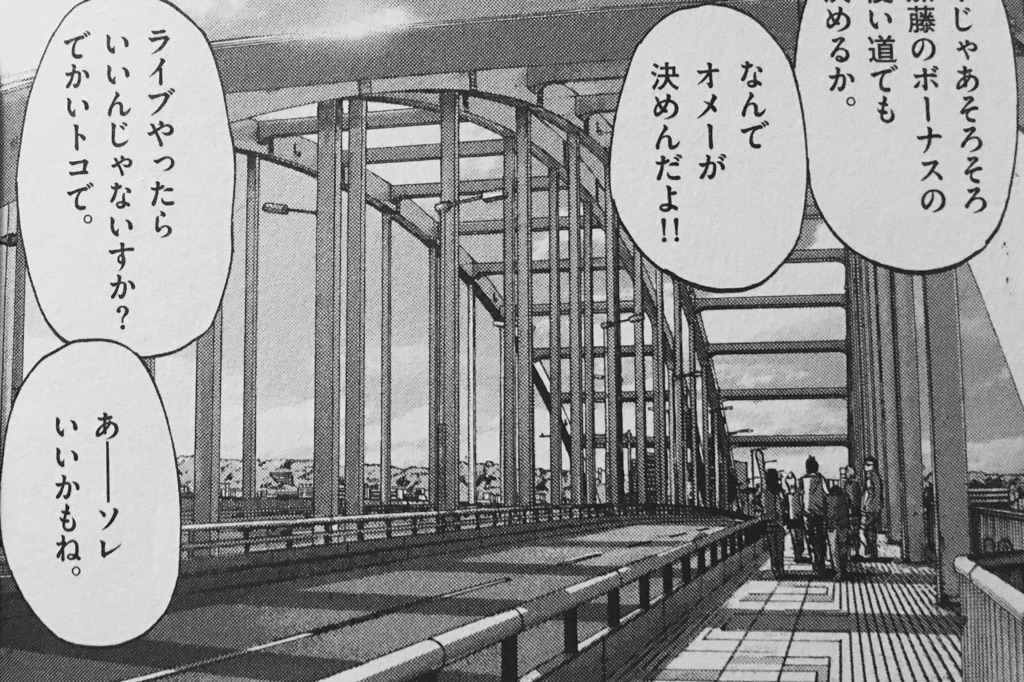

みんなで橋を渡っていくラスト(『ソラニン』より)

みんなで橋を渡っていくラスト(『ソラニン』より)

この橋は、東京と神奈川の県境にある多摩水道橋がモデルで、『ソラニン』の舞台となった和泉多摩川と、「向こう岸」で「急行が止まる」川崎市の登戸を繋いでいる。

多摩水道橋の途中にある県境

多摩水道橋の途中にある県境

舞台になった多摩川 ちょうど境目から撮影

舞台になった多摩川 ちょうど境目から撮影

僕は、この漫画のラストが、「橋を渡って向こう岸に行く」ということには、たぶん意味があったんだろうと思う。

たとえば、一つの解釈として、「種田の死を越える」という意味を込めたのではないか、と思う。芽衣子と種田の二人が語り合ったり、思い出が深く沁みついている場所の多くが多摩川である。

軽音サークルの新歓バーベキュー(『ソラニン』より)

軽音サークルの新歓バーベキュー(『ソラニン』より)

初めて種田が「好き」と言葉にしたのも多摩川の土手であり、別れを告げる(その後、種田は事故死する)ボートのシーンも、まさにその橋の下を流れる多摩川だった。

だからこそ、作者の浅野いにおさんも、その多摩川の向こう岸の街に、橋を越えて行く、という描写を入れたかったのではないだろうか。

ちなみに、浅野いにおさんの半自伝的な漫画でもある『零落』では、種田と芽衣子が眺めていた「向こう岸」から、まだ漫画家になる前の『零落』の主人公と女性が「ソラニンの舞台」を眺めているというシーンが描かれている。

川の向こうにマンションが見える(『零落』より)

川の向こうにマンションが見える(『零落』より)

もしかしたら、浅野いにおさんにとっても、この多摩川というのは、特別な想いや記憶と結びついていたのかもしれない。