田山花袋『蒲団』のあらすじ

田山花袋『蒲団・一兵卒』

田山花袋『蒲団・一兵卒』

大学時代、他学部の授業を履修することが認められていたので、文学部の授業に参加したことがあった。授業の正式な名前は忘れてしまったが、その授業の担当教授の見た目の印象は覚えている。

くせ毛の短髪で小太り、若くも見えるし、年齢を重ねているようにも見える、でっぷりとした、漫画のキャラクターのような雰囲気の男性教授だった。

この教授が、授業中に発したフレーズで印象に残っているのが、「日本の自然主義文学の起源は、田山花袋の『蒲団』である」という言葉だ。

その頃、僕は「自然主義文学」も、田山花袋という作家も、『蒲団』という小説のことも知らず、ただ、「日本の自然主義文学の起源は、田山花袋の蒲団」というフレーズだけが不思議と記憶に残った。

ただ、その授業のとき以来、頭の片隅には引っかかりつつも、長年「田山花袋」に触れることはなかった。

ところが、先日ふと、何かの拍子に、田山花袋の代表作であり、「自然主義文学の起源」とあの教授が言った、『蒲団』を読んでみよう、と思い立った。

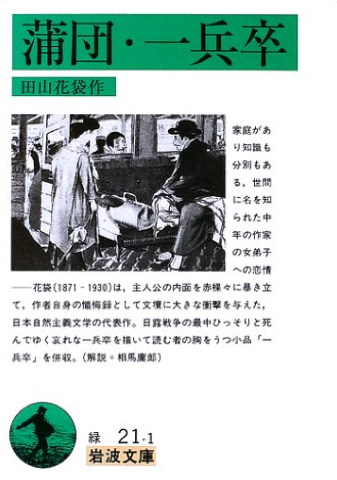

僕が読んだのは、『蒲団・一兵卒』という二作が収録されている岩波文庫の一冊だ(『蒲団』そのものは、明治40年(1907年)9月号の雑誌「新小説」が初掲載)。

最初、古い小説なので読みづらいかな、と思っていたが、読み始めてみると全然そんなことはなかった。

言葉遣いも今とほとんど違いはなく、文章の量も100頁ほどで、ときに笑いがこぼれるようなユーモアも盛り込まれていた。

先ほどの教授が、『蒲団』について語った際に、「おっさんが、叶わぬ恋の相手である若い女が去ってしまって、女の蒲団の匂いを嗅ぐだけの話」と極めて雑に説明し、教室内からも笑いが起こっていた。僕も笑った。

でも、実際に読んでみると、これはまさに「そういう話」だった。

まさに「そういう話」が、明治時代の文壇に、賛否両論のセンセーショナルな騒動を巻き起こしたのだ。

フランスでは、『蒲団』発表の50年ほど前に、印象派の父と呼ばれる画家マネが、裸の女性(『草上の昼食(1863年)』)を描いて激しいスキャンダルになったことがあった。

しかし、西洋画には、過去にも裸婦は描かれている。なぜマネだけが非難を浴びたのだろうか。

実は、マネの描いた裸婦は、これまでの慣習に従った「宗教画」ではなく、「写実画」だったのだ。

要するに、生身の女性として裸婦を描き、しかも暗に娼婦を匂わせたことから、「破廉恥な作品だ」と激しい非難を受けた(でも、別にマネは絵の世界に革命を起こそうとしたわけでもなく、ただ真っ直ぐ現実の姿に対する「印象」を、見たまま、ありのままに描いただけだった)。

この『蒲団』も、そうした人間の生々しさが、「ありのまま(自然)」に描写されている小説だった。

以下、簡単に作品のあらすじを紹介したいと思う。

主人公は、家庭があり、知識もある中年の作家(田山花袋自身がモデル)時雄。あるとき、時雄のもとに、「弟子にして欲しい」という熱心な手紙が、遠方から届く。

時雄は、面倒だと思いつつも、しぶしぶ弟子にすることを許諾するのだが、実際に会ってみると、その志願者というのが驚くほど美しい女性だった。

そして時雄は、その女性に密かに恋をするものの、残念ながら、彼女は別の若い書生と恋を育んでいた。

当時の若い女性は、近代化に伴って自由に恋愛が行えるようになる走りで、また一方、結婚まで処女を守るのが当然とされる時代でもあった。

だからこそ、余計に妄想の掻き立てられた時雄は、彼女と書生の恋愛関係に「肉欲」の結びつきがあるかどうか、ということに、ただひたすら悶え苦しみ、彼女をなるべく自分の側から離さないように仕向けさえした。

しかし、結果的に彼女と書生は、「霊肉ともに許した恋人」となってしまうのだった。

そのことを知った時雄は発狂せんばかりに怒り狂い、彼女のことを汚らわしく思い、いっそ自分も強引に、という思いさえよぎる。

あの男に身を任せていた位なら、何もその処女の節操を尊ぶには当たらなかった。自分も大胆に手を出して、性欲の満足を買えば好かった。

どうせ、男に身を任せて汚れているのだ。このままこうして、男を京都に帰して、その弱点を利用して、自分の自由にしようかと思った。と、色々なことが頭に浮ぶ。

田山花袋『蒲団』より

もちろん、そんな横暴も夢想のまま、彼女は故郷に帰り、主人公の作家は、彼女が作家の家で使っていた蒲団や衣服に鼻をこすりつけ、懐かしい匂いを嗅ぎながら号泣する。

彼の、大げさなほどの激しい煩悶に、僕自身読んでいて笑い、日露戦争の直後にいったい何を書いているんだろう、と思った。

でも、読み終わってみると、些細であればあるほど、なんとも胸に詰まる切ない話だったな、とも思う。

ある自然主義文学に関する解説に、「人の生活を直視して分析し、ありのままの現実を飾ることなく、つまり醜悪な部分もそのままに、理想化することなく描写する」という説明があり、『蒲団』が自然主義文学の起源という言葉を思い出し、ほんのちょっとだけ、あの頃の謎が解けた気がした。