多摩川絵図で見る昔の狛江と多摩川

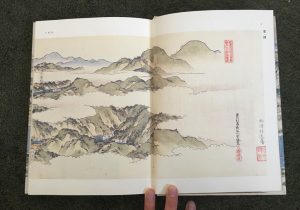

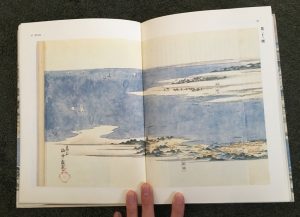

江戸時代の多摩川と、その周辺の様子を、大菩薩嶺付近の多摩川源流から東京湾に注ぐ河口まで辿るようにして描いた絵図(原本は絵巻物)がある。

絵図は、『調布玉川惣画図』と言い、江戸時代の後期、1845年に刊行された。

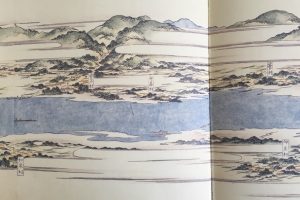

この絵図を眺めていると、多摩川沿いの地形や、村の名前に残る江戸時代との歴史的な連続性に、しみじみと深く感じ入ることができる。

また、描かれる絵そのものも繊細なタッチで、日本の近世絵画に見られるような雲が世界と混じり合うような描写が印象的で、随所に生き生きと描かれる村の住民たちの姿も面白く、多くの発見がある。

静かにぼんやりと眺めているだけでも飽きない一冊だった。

『調布玉川惣画図』の内容

絵図に付記された解説によれば、『調布玉川惣画図』の作者に関して、江戸時代末期の1845年に関戸村(現多摩市)の名主をつとめた相沢伴主が制作した、とある。

下絵は、この相沢伴主自身が行い、江戸時代末期から明治にかけて活躍した絵師の長谷川雪堤が完成の絵として仕上げた。

制作の理由や目的については分かっていないようだ。

この絵をまとめた本の作者は、実用性よりも、むしろ「純粋に眺めて楽しむ」ためのものだったのではないかと、『調布玉川惣画図』制作の目的について推察している。

地名と歴史

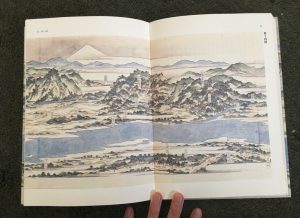

先ほども触れたように、絵図に描かれている地名には、昔と今の連続性が散見される。

たとえば、狛江の近辺で言うと、登戸の辺りは「登戸村」で、登戸村から一つ下ると「宿河原村」がある。

狛江市内でも、「駒井村」や「猪方村」、和泉多摩川周辺は「和泉村」など、今も地域の名前として残っている名称がいくつも登場する。

村々の名前だけでなく、地形にもしっかりと継続性がある。

おそらく、この和泉村のうねりのようになっている凹んだ部分が、今の多摩川(和泉多摩川)の広場の隅の辺りではないかと思う。

視点や構図も面白く、まだ飛行機など空を飛ぶ手段のない時代に、まるで雲の上のような不思議な位置から描かれているのが幻想的だ。

田舎の様子

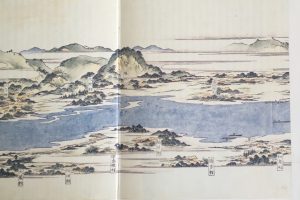

絵地図には、多摩川の遥か上流の田舎の様子も描かれている。そこにもしっかりと人々の生活があり、当然かもしれないが、不思議な印象も抱く。

昔は、今と違って交通の手段は人力で、ちょっと移動するのも非常に時間のかかった時代だ。それにも関わらず、ずいぶんと山奥までまんべんなく集落がある。

普通、逆のような気がする。

移動が容易になることで、バラバラになって山奥まで散っていく。

ところが、時代が進み、移動手段が発展していくに連れて、田舎は過疎化が進み、ほとんど移動しなくてもいいようにと一箇所(中心)に集まってくる。

この辺りが、不思議だな、と思う。

でも、よく考えると、確かに、アフリカが発祥とも言われる人類が、江戸時代よりもはるか昔、さらに移動手段が乏しかった時代にも関わらず、世界中の住みづらい環境にさえ散らばっていったのだから、もしかしたら、本来人間には「散らばっていく特性」があるのかもしれない。

今、こうしてこの地に立っていることの歴史性を実感できる貴重な読書体験だった。